Artikel dieser Reihe: Übersicht – Blitz oder Dauerlicht fürs Fotostudio? – Sorten und Eigenschaften von Dauerlicht-Leuchten – Sorten und Eigenschaften von Blitzgeräten – Lichtfarbe, Spektrum, CRI und TLCI – Lichtflimmern und sein Einfluss auf Foto und Video – Leuchtdauer von Blitzgeräten – Stromversorgung: Netzbetrieb oder Akku

Kaum ein technischer Teilaspekt der Fotografie und Filmerei ist so komplex wie die Umsetzung von Farben. Das liegt nicht zuletzt an der Art und Weise, wie das menschliche Auge Farbinformationen aufnimmt und wie unser Gehirn diese Informationen interpretiert. Es ist gerade die begrenzte Farbsehfähigkeit des menschlichen Auges, die ein "Mischen“ von Farben aus wenigen Grundfarben erlaubt. Gleichzeitig birgt die Art unserer Farbwahrnehmung mit ihrer teils subjektiven Interpretation auch eine Reihe von Hürden für die fotografische Reproduktion.

Als sichtbares Licht bezeichnet man jenen (kleinen) Ausschnitt elektromagnetischer Wellenlängen, die für das menschliche Auge wahrnehmbar sind. Gemeinhin sagt man, dass menschliche Augen einen Wellenlängenbereich von 380 bis 730 Nanometern erkennen können. Wir sehen aber nicht alle Farben gleich gut. Zu den Rändern des genannten Bereichs hin wird die Sehfähigkeit immer schlechter – was den genauen Übergangspunkt zum Infrarotbereich bzw. zum Ultraviolettbereich unklar macht. Im Gegenzug haben wir im Grünbereich die ausgeprägteste Sehfähigkeit, so dass Grün mehr als Rot und Blau für die wahrgenommene Detailschärfe verantwortlich ist. Die sogenannte Bayer-Matrix gängiger RGB-Sensoren setzt diese Erkenntnis sogar praktisch um: Sie enthält absichtlich doppelt so viele grüne Pixel wie rote und blaue.

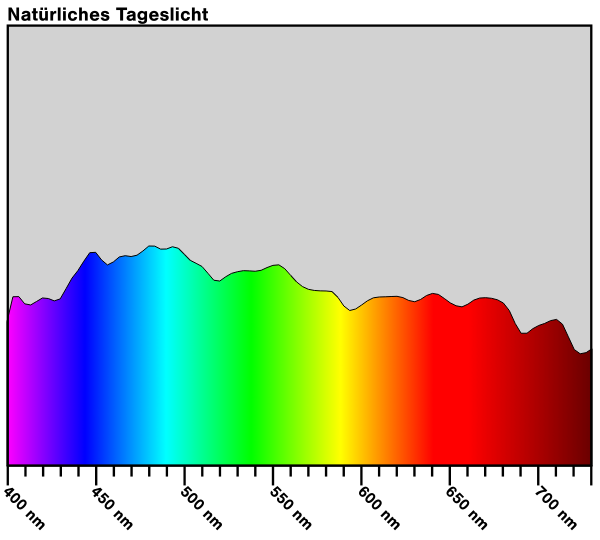

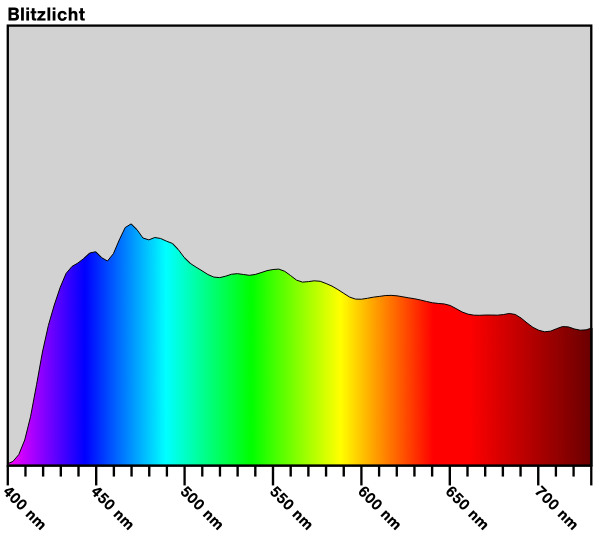

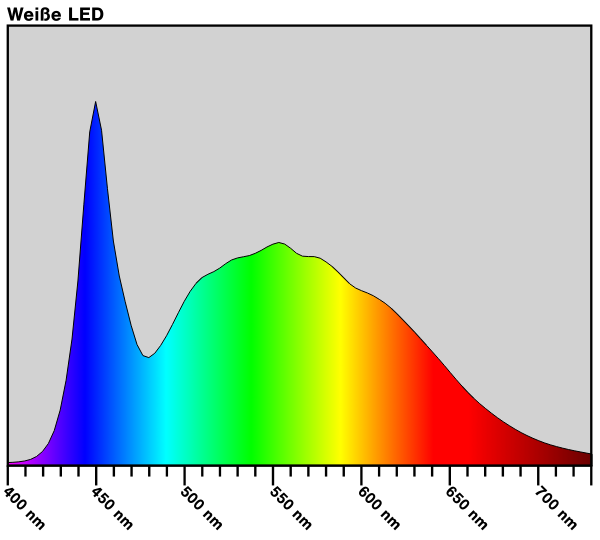

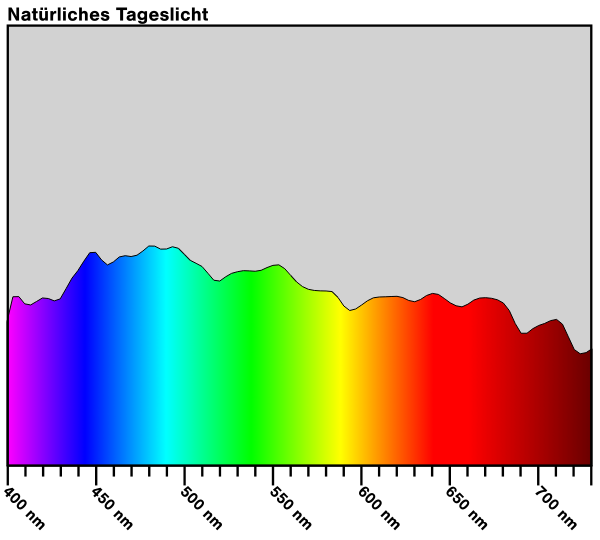

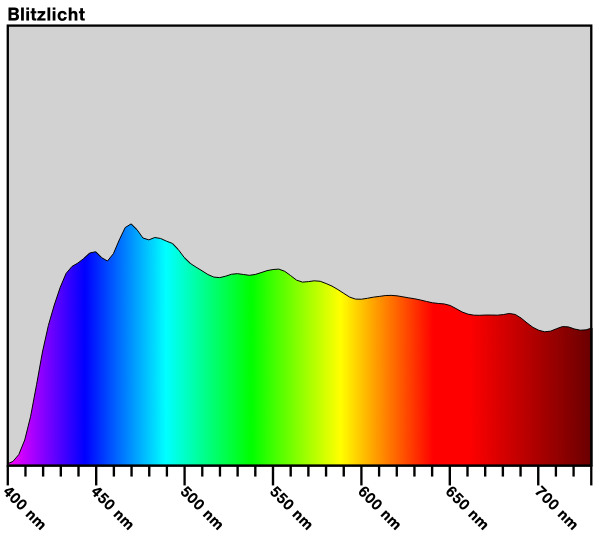

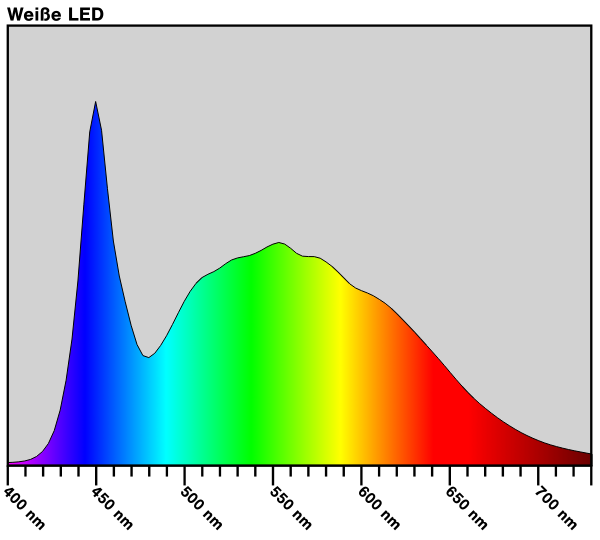

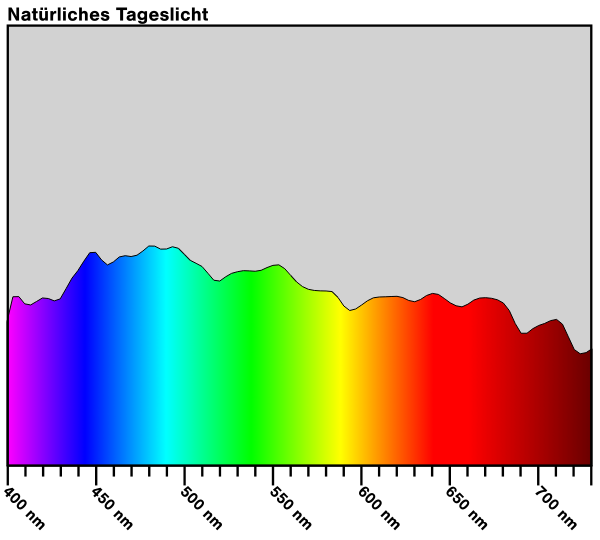

Weißes Licht besteht aus einem mehr oder weniger breiten Spektrum von Wellenlängen. Wie genau das Spektrum aussieht, hängt von der Funktionsweise der Lichtquelle ab. Das Tageslicht bietet ein nahezu lückenloses Spektrum über den ganzen sichtbaren Bereich, allerdings mit leichten Unregelmäßigkeiten (bedingt durch die Filterung des Sonnenlichtes in der Atmosphäre) und im Lauf des Tages sowie in Abhängigkeit von der Bewölkung mit unterschiedlicher Gewichtung. Blitzlicht ist dem Tageslicht spektral relativ ähnlich – auch wenn manche Studioblitze etwas größere "Zacken“ im Spektrum haben können. Das Spektrum von Halogenlampen, Glühlampen und Flammen ist ebenfalls lückenlos; im Gegensatz zu Tageslicht oder Blitzlicht ist es stark zugunsten der langen/rot-orangen Wellenlängen gewichtet. Klassische Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen haben prinzipbedingt ein sehr lückenhaftes Spektrum; je nach Mischung der Edelgasfüllung kann es mehr oder weniger viele Wellenlängen-Peaks geben (für rudimentäre Farbwiedergabe reichen 3, aber an hochwertigen Exemplaren können es auch einige mehr sein). Das Spektrum der sogenannten weißen LEDs ist nahezu kontinuierlich, hat aber einen ausgeprägten Peak im Blau-Bereich und eine mehr oder weniger ausgeprägte Schwäche im Türkis-Bereich. Das Spektrum von reinen RGB-LED-Leuchten ist auf drei Peaks konzentriert, die den drei LED-Farben entsprechen.

Andere Farben als Weiß entstehen durch Absorbtion von Teilen des Spektrums. Während eine weiße oder neutralgraue Fläche das komplette einfallende Lichtspektrum remittiert, gibt z. B. eine rote Fläche bevorzugt rote Wellenlängen weiter, während ein Teil der blauen und grünen Bereiche absorbiert wird (stark vereinfacht gesagt). Es findet aber keine "Umwandlung“ in andere Wellenlängen statt. Also eine Wellenlänge, die im Lichtspektrum nicht vorkommt, kann auch nicht remittiert werden. Das ist insbesondere dann relevant, wenn die Lichtquelle nur wenige, einzelne Wellenlängen abgibt.

Die gesunde Netzhaut des menschlichen Auges enthält drei Sorten von

lichtempfindlichen "Zapfen“, die auf das Licht

bestimmter Wellenlängen sensibilisiert sind. Das kann man ganz grob

vergleichen mit der RGB-Matrix in Kamerasensoren, wo jeder Pixel entweder

für rote, grüne oder blaue Farbe zuständig ist, so dass später ein buntes

Gesamtbild daraus erstellt werden kann. (RGB-Kamerasensoren sind ja grob dem Auge nachempfunden – auch wenn die Farbabstände des RGB-Sensors etwas größer sind als die des

Auges).

Das Auge nimmt also nur verschiedene Gewichtungen

von Wellenlängen wahr, und das Gehirn interpretiert diese dann als Farben –

teilweise sogar als Farben, die im Spektrum nicht direkt vorkommen.

Ein eindeutiger Rückschluss auf die tatsächlichen Wellenlängen ist anhand

dieser drei Farbauszüge nicht mehr möglich. (Deswegen kann man auch eine

RGB-basierte Kamera oder ein Colorimeter nicht dazu zweckentfremden, das

Lichtspektrum zu bestimmen.)

Man muss stark unterscheiden zwischen der

tatsächlichen Ansammlung von Licht-Wellenlängen (dem physikalisch

vorhandenen und eindeutig messbaren Farbspektrum) und dem, was das

menschliche Auge daraus macht. Dazwischen gibt es Zusammenhänge, die nur

empirisch herleitbar sind. Wissenschaftler

mussten Grundlagenforschung an tausenden Menschen durchführen, um allmählich passende

Regeln und Formeln für die gemittelten Empfindungen menschlicher Augen abzuleiten. Man kann

also nicht direkt messen, welche Farbe ein

Mensch sieht oder wie groß ein Mensch den Unterschied zweier Farben

empfindet. Man kann aber das physikalisch vorhandene Spektrum

messtechnisch erfassen und dann anhand der gewonnenen Erkenntnisse darauf schließen, welche subjektiv empfundene Farbe rauskommt.

Dank der Forschung lässt sich heute bei Kenntnis des Spektrums einigermaßen genau voraussagen,

welche Farbe ein durchschnittlicher Mensch mit gesunden Augen hier – unter Beachtung der

Umgebungsbeleuchtung und weiterer Einflussfaktoren – sehen würde. Umgekehrt geht das aber nicht

so eindeutig. Denn es kann jeweils ganz verschiedene Spektren geben, die das

menschliche Auge hinterher als dieselbe Farbe wahrnimmt. Nur deswegen

kann man überhaupt Farben aus unterschiedlichen Anteilen von Wellenlängen "zusammenmischen“.

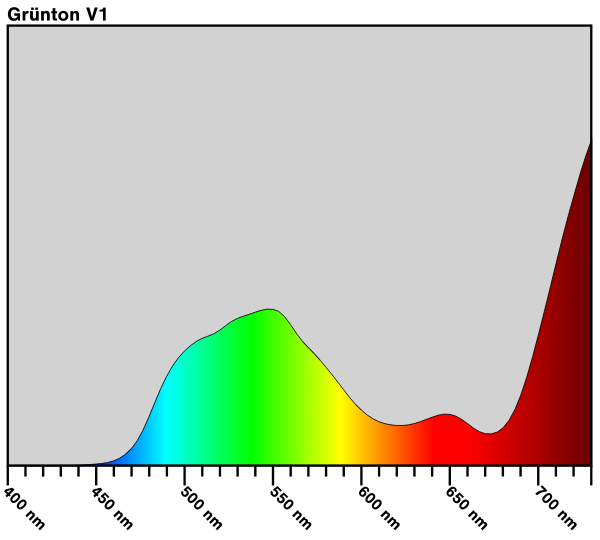

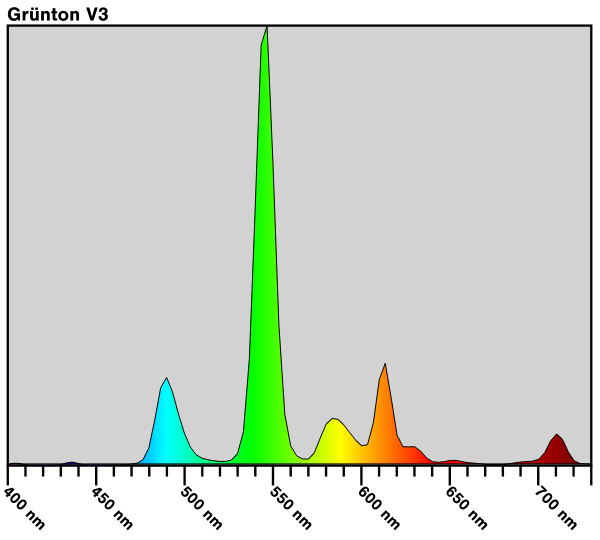

Im folgenden Beispiel sehen wir drei Spektren eines bestimmten Grüntons. Es wurde hier immer dieselbe Farbfläche angemessen, aber unter Beleuchtungen mit verschieden zusammengesetzten Lichtspektren (konkret: Glühlampe, weiße LED und Energiesparlampe).

Die gemessenen Diagramme sehen unterschiedlich aus, aber für unser Auge sind die Zusammensetzungen so gut wie nicht unterscheidbar und gaukeln uns jeweils dieselbe grüne Farbe vor. Man spricht hier auch von "bedingt gleichen“ Farben.

Für die farbige Fotografie und Filmerei ist die Begrenztheit des

menschlichen Auges im Grunde ein Segen. Man könnte sogar sagen: Nur weil

unsere Augen sich so leicht täuschen lassen, ist Farbfotografie wirtschaftlich umsetzbar.

Um unser Auge mit täuschend ähnlichen Farbwahrnehmungen zu füttern, genügt es

ja schon, Farbtöne aus nur drei Grundfarben additiv oder subtraktiv zu mischen und somit die Farbgewichtungen zu erzeugen, die das Auge sehen

soll. Das ist vom

Prinzip her recht einfach – auch wenn die Genauigkeit der Mischung

gelegentlich zu wünschen übrig lässt. Problematisch sind nicht zuletzt die

Abweichungen zwischen der Arbeitsweise menschlicher Augen und der

Arbeitsweise verschiedener Kameras, Monitore und Fotodrucker. Das ICC-Farbmanagement setzt

übrigens genau an

dieser Stelle an.

Allen diesen Hürden zu Trotz muss man feststellen: Es wäre technisch ungleich aufwendiger, wenn

unser Auge die Zusammensetzung des Lichtes voll erfassen könnte. Dann müsste man "unbedingt gleiche“ Farben erzeugen (d. h. Wellenspektren exakt nachbilden), um

gleiche Farbreize

zu erzeugen. Dafür wurde bisher keine

praktikable Technologie entwickelt.

Hätte

man für Foto und Video tatsächlich so ein spektral exaktes Aufnahme- und Wiedergabeverfahren zur

Verfügung, gäbe es stets eine absolute Übereinstimmung von Farben. Sowas wie Farbmanagement wäre

dann nicht nötig.

Die Sache wäre immer noch halbwegs überschaubar, wenn wir am Ende wirklich genau die Farbwerte empfinden würden, die die Zapfen auf unserer Netzthaut detektieren. Aber leider kommt noch eine weitere Komplikation hinzu: die Interpretation der Wahrnehmungen durch unser Gehirn. Dazu gehört eine Beurteilung von Farbwerten in Abhängigkeit von der Umgebung. Das funktioniert ganz ähnlich wie der Weißabgleich und die Belichtung an einer Kamera: Wir suchen uns Referenzen für die neutrale Lichtfarbe und beurteilen Farben sowie Helligkeit davon ausgehend – also nicht absolut. Diese Anpassungsfähigkeit ist evolutionär bedingt, weil schon unsere frühesten Vorfahren mit dem stetigen Wechsel der Tageslichtfarben und -helligkeiten sowie mit umgebungsbedingten Verfärbungen (z. B. Grünstich unter einem blätterreichen grünen Baum) zurechtkommen mussten. Die Interpretation im Gehirn macht es möglich, dass wir Farben unter warmem Glühlampenlicht fast genauso sicher erkennen wie unter kühlem Tageslicht. Auch die sehr unterschiedlichen Varianten von Tageslicht kompensiert unser Gehirn in einem weiten Bereich vollständig. Wir sehen trotz unterschiedlicher Lichtsorten etwas Weißes immer als weiß – vorausgesetzt, unser Auge findet in der Umgebung die passenden Referenzen zum Abgleich (was z. B. in einem Raum mit pastellfarbig gestrichenen Wänden nicht immer so ganz klappt). Das Anpassen hört erst auf, wenn die Lichtfarbe in Extreme abdriftet wie etwa das sehr orange-rote Licht kurz vor Sonnenuntergang oder das Licht der "blauen Stunde“ kurz nach Sonnenuntergang – die empfinden wir dann tatsächlich als rot-orange bzw. blau und kompensieren die Farben nicht mehr komplett.

Kleiner Selbstversuch: Draußen an einem sonnigen Tag liegen manche Motive in der Sonne und andere im Schatten. In der Sonne sind die Farben etwas wärmer/gelblicher, im Schatten etwas kühler/bläulicher. Im Winter ist der Gegensatz besonders präsent, weil derselbe weiße Schnee in der Sonne eine andere Farbe als im Schatten hat. Trotzdem fällt uns der Unterschied nicht ständig auf, solange unser Gehirn die Farben anhand von Erfahrungswerten interpretiert. Wir wissen ja intuitiv, dass der Schnee auf beiden Seiten weiß ist und nicht etwa blau oder gelb. Wenn wir aber ganz bewusst drauf achten, unseren Blick einschränken und schnell von einer sonnigen zu einer beschatteten Stelle schwenken, können wir die Unterschiede durchaus wahrnehmen.

In den folgenden Bildern wird die unterschiedliche Interpretation durch unterschiedliche Weißabgleiche simuliert:

Es gibt sogar noch erstaunlichere und weitergehende Interpretationsleistungen unseres Gehirns. Eines davon betrifft die Farbe Braun, die in Wirklichkeit nur ein dunkleres Orange ist – also wir interpretieren die Farbe anhand der Helligkeit um und geben ihr dann sogar einen anderen Namen.

Die Zusammensetzung der Farbspektren hat zwar Einfluss auf das Farbensehen unserer Augen und Kameras (wie wir auch beim Thema CRI/TLCI noch sehen werden) und kann daher nicht einfach ignoriert werden, aber für den praktischen Umgang mit Farben in der Fotografie und Filmerei hilft uns die Kenntnis des Spektrums nicht weiter. Im Alltag interessieren uns die Auswirkungen – also welche Farben wir tatsächlich empfinden. Wie diese innerhalb des jeweiligen Mediums spektral zusammengesetzt sind, interessiert uns während der Fotobetrachtung oder auch während der Bildbearbeitung herzlich wenig.

Im ICC-Farbmanagement hat man versucht, alle für uns Menschen empfindbaren Farben als Referenzfarbraum zu definieren. Die

Idee des "Raumes“ kommt daher, dass wir für eine schematische Darstellung

gleich drei Dimensionen benötigen: zwei Achsen für die Farbtöne sowie eine

weitere für die Helligkeit. Man kann innerhalb des Referenzfarbraumes jeder

Farbe einen Punkt zuweisen – unabhängig davon, wie genau die Farbe gerade spektral

zusammengesetzt ist (denn das kann, wie wir eingangs gesehen haben, je nach

Medium unterschiedlich sein).

Es gibt verschiedene Arten, so einen

Referenzfarbraum als 3D-Diagramm darzustellen. Die gängigste Darstellung sieht so aus, dass

wir von oben bis unten eine Helligkeitsachse haben. Da es für totales Weiß

und totales Schwarz keine Farbe gibt, laufen die Farbräume oben und unten

ein bisschen spitz zu. Die eigentlichen Farbwerte sind in zwei Dimensionen auf den

übrigen zwei Achsen definiert, wobei die weiter außen liegenden Farben

stärker gesättigt sind als die innenliegenden Farben.

Man kann auch Teil-Farbräume definieren, um z. B. die farblichen Grenzen eines Aufnahme- oder Wiedergabemediums zu definieren. Darin liegt dann eine der Grundlagen des heutigen ICC-Farbmanagements.

Aufgrund der Interpretationsleistung unseres Gehirns "sehen“ wir allerdings nie die absoluten Farben, sondern immer nur Farben in Relation zu einer neutralen Referenz. Deswegen haben alle Teil-Farbräume eine klar definierte Grauachse samt Weißpunkt und Schwarzpunkt an den Enden. Wann immer unser Auge sich eine neue Referenz sucht und Farben neu interpretiert, verschiebt sich diese Grauachse innerhalb des Referenzfarbraums. So eine Um-Interpretation passiert z. B. dann, wenn wir ein gedrucktes Foto einmal unter Glühlampenlicht und einmal unter Tageslicht anschauen. Im ICC-Farbmanagement kann man Teil-Farbräume jederzeit auf andere Weißpunkte umrechnen, um dem Verhalten unseres Gehirns gerecht zu werden.

Wie schon mehrfach erwähnt, ist der als Referenz genutzte Weißpunkt ein zentrales Element unserer Farbwahrnehmung. Überall, wo etwas von vorn oder hinten beleuchtet bzw. hinterleuchtet wird, ist die spektrale Zusammensetzung der Lichtquelle für den Weißpunkt verantwortlich. Einzige Ausnahme sind selbstleuchtende Objekte, die quasi ihre eigene Lichtquelle darstellen und deren Farben daher unabhängig von der Umgebungsbeleuchtung sind.

Als einfaches Maß für die Farbe der Lichtquelle hat sich die sogenannte Farbtemperatur durchgesetzt. Ihr Ursprung liegt in der Farbe eines schwarzen Körpers, der auf entsprechende Temperatur gebracht wird und dann glüht. Die Wissenschaftler benutzen für Temperaturangaben statt Grad Celsius lieber die Einheit Kelvin – daher die im Alltag sonst nicht so übliche Kelvin-Angabe (Kelvin-Werte sind immer um 273,15 größer als Celsius-Grade).

Wenn man einfache künstliche Lichtquellen wie etwa Glühbirnen betrachtet,

kommt die Farbe der ursprünglichen Farbtemperatur-Definition schon sehr

nahe. Es gibt dort ja einen Wolfram-Draht, der zum Glühen gebracht wird. Das

ist zwar kein Schwarzkörper nach strenger theoretischer Definition, aber

doch sehr ähnlich. Wenn sich dieser Glühfaden auf z. B. 2500 K (2227 °C)

erhitzt, hat das Licht 2500 K Farbtemperatur. Allenfalls eine Filterung

des Lichtes durch den Glaskolben könnte noch eine leichte Abweichung mit sich bringen.

Mit Tageslicht ist das schon nicht mehr ganz so einfach. Unsere Sonne ist

zwar auch heiß, aber das Sonnenlicht muss auf dem Weg zu uns

noch durch die Atmosphäre. Je nach Jahreszeit und Tageszeit passiert das in ganz unterschiedlichen Winkeln, wodurch der Weg durch die Atmosphäre

kürzer oder länger ausfällt. Die Atmosphäre bewirkt eine

Filterung des Sonnenlichts (also eine Absorbtion bestimmter Wellenlängen),

wodurch kleinere Unregelmäßigkeiten im Spektrum entstehen.

Außerdem unterteilt sich die Beleuchtung an sonnigen Tagen in einen direkten (gelblicheren) Anteil und den indirekten

(bläulicheren) Anteil. Aufgrund dieser Gegebenheiten ändert sich die

Farbtemperatur im Verlauf des Tages und des Jahres. Zudem hat man im

Schatten stets eine höhere/blauere Farbtemperatur als in der direkten Sonne

(wie weiter oben anhand von Schnee gezeigt). Und

streng genommen hat das derart gefilterte Tageslicht schon gar keine reine Farbtemperatur

mehr, sondern

ist bereits ein ganz kleines Stück in Richtung Grün verschoben (wie wir noch genauer

sehen werden).

Mit moderneren künstlichen Lichtquellen wird es dann

richtig schwierig oder unmöglich, klare Farbtemperaturen zu definieren. Das

Spektrum einer LED-Leuchte oder gar einer Leuchtstoffröhre hat ja keinerlei

Ähnlichkeit mit dem Spektrum eines glühenden Schwarzkörpers. Man kann hier

nur über die von Menschen empfundenen Farben zu einer Definition

kommen, also zu einer "bedingt gleichen“ Färbung. Ganz dasselbe wie ein echtes Schwarzkörper-Spektrum ist es halt nie. Deshalb sind mit solchen

modernen Lichtquellen auch besonders viele Farbprobleme zu erwarten. Zum

Glück tüfteln die (besseren) Hersteller viel herum und kriegen die Probleme

immer besser in den Griff.

Etwas verwirrend kann sein, dass wir bläuchlichere Farben emotional als kühl empfinden und gelblichere Farben als warm – obwohl sich die Farbtemperaturwerte genau andersrum verhalten.

Man kann alle für Menschen wahrnehmbaren Farbtemperaturen in die

grafische Darstellung eines Referenzfarbraums eintragen. (Hierzu genügt eine

zweidimensionale Version ohne Berücksichtigung der Helligkeit.) Je nach Auslegung

des Diagramms ergibt sich damit eine glatte Linie oder eine Kurve.

Hier

im Artikel zeige ich eine stark vereinfachte Form einer solchen Kurvendarstellung,

die nur das Grundprinzip verdeutlichen soll. Es geht im Kern erst mal darum, dass

Lichtfarben auf zwei "Achsen“ oder "Kurven“ definiert sein können: auf einer blau-orangen

Kelvin-Kurve

sowie davon abweichend in Richtung Grün oder Magenta.

Nun wurde schon kurz angedeutet, dass das Sonnenlicht aufgrund der atmosphärischen Filterung gar keine Farbtemperatur im ganz strengen Sinne mehr hat. Man kann für die Varianten natürlichen Sonnenlichtes aber eine eigene Kurve ermitteln – hier als gestrichelte Linie angedeutet. Diese "Tageslicht-Kurve“ liegt gegenüber der reinen Farbtemperatur-Kurve (die auch als "Planck-Kurve“ bezeichnet wird) etwas weiter im grünlichen Bereich. Die Abweichung ist nicht riesig, aber doch so stark, dass ein Mensch im Direktvergleich den Unterschied noch sehen könnte. Die Darstellung hier im vereinfachten Diagramm ist natürlich nicht maßstabsgetreu.

Also muss man sich eigentlich entscheiden, mit welcher Kurve man arbeiten will. In der Praxis ist es üblich geworden, dass man für niedrige Farbtemperaturen die echte Planck-Kurve heranzieht und für höhere Farbtemperaturen die Tageslicht-Kurve. Wo genau der Übergang liegt, ist nicht überall festgelegt. Manche Normen machen einen harten Sprung bei 4000 oder 5000 Kelvin, manche schaffen irgendwo einen kontinuierlichen Übergang, manche ignorieren die Unterschiede gleich ganz und verwenden nur die Planck-Kurve für alles.

Fairerweise sollte man anmerken, dass die Unterschiede zwischen Farben auf

der Planck-Kurve und auf der Tageslicht-Kurve nicht allzu groß sind. Das

geübte Auge

erkennt sie im direkten Vergleich, aber sie spielen in der fotografischen

und filmerischen Praxis (mal abgesehen von sehr

kritischen Anwendungen) eine

geringe Rolle. Oft wäre man froh, wenn Farbabweichungen wirklich nur

in der Größenordnung auftreten würden, die von den unterschiedlichen

Farbtemperaturkurven herrührt. Wenn eine Lichtquelle wirklich mal auffällige Farbstiche

zeigt,

handelt es sich um zusätzliche Abweichungen, die häufig ein Mehrfaches des

Unterschiedes der beiden Kurven ausmachen.

Übrigens kann in Innenräumen

eine Filterung des Tageslichtes durch mehrfachverglaste Fenster auftreten,

wodurch sich ein zusätzlicher leichter Grünstich ergibt. Der wäre zwar

allein kaum relevant, aber er addiert sich ggfs. zur Kurven-Abweichung und

wird dadurch sichtbar. Wobei wir hier immer noch von Feinheiten reden.

Auf welcher der besagten Kurven die Lichtfarbe von Blitzgeräten liegt, ist

nicht immer sicher. Eine nackte Blitzröhre gibt erst mal eine ziemlich reine

Farbtemperatur ab und verfehlt somit die Tageslicht-Kurve. Hersteller gleichen das aber

anscheinend mit einer leicht

grünlichen Färbung des Glaskolbens oder einer zusätzlichen Filterscheibe

aus, so dass der Blitz näher an echtem Tageslicht liegt und damit besser zur

Aufhellung von Tageslicht taugt. Ob das wirklich absichtlich gemacht wird

oder durch die grünliche Eigenfarbe des Glases ganz von selber passiert, sei

noch dahingestellt. Im reinen Studiobetrieb mit nur einer Sorte Licht ist

das ohnehin alles egal.

Die konkrete Farbtemperatur von Blitzgeräten schwankt ja auch in Abhängigkeit

vom Blitzablauf (was im Zweifelsfall relevanter ist als die Farbe des

Glaskolbens). Fürs Foto zählt immer die Mischung, die im Zeitablauf eines

Blitzes

zusammenkommt. Näheres dazu steht im

Artikel zur Leuchtdauer von Blitzgeräten.

Bleibt die Frage, wo man die Lichtfarben von LED-Leuchten und

Leuchtstoffröhren einordnen kann. Dafür gibt es tatsächlich keine feste

Regel, weil es ganz abhängt von der Geschicklichkeit der Hersteller, die

Farbe an die Kurven heranzuführen. Im

perfekten Idealfall möchte man eigentlich, dass die Farbe von Kunstlicht-Leuchten eine

reine Planck-Farbtemperatur ist und die Farbe von Tageslicht-Leuchten auf der

Tageslicht-Kurve liegt. Das erlaubt dann ein problemloses Mischen mit den

meisten

herkömmlichen Lichtsorten.

In der Realität sind die Hersteller moderner

LED-Leuchten mit diesem Anspruch unterschiedlich erfolgreich. Die Farbe

hochwertiger LED-Filmleuchten (die dann allerdings auch ihren Preis haben) liegt ziemlich perfekt auf den gewollten

Kurven – sofern sie nicht sogar in beiden Achsen einstellbar ist. Unter preiswerteren

Videoleuchten und erst recht unter Haushalts-Leuchtmitteln findet man leider immer

wieder Ausreißer. Deren Lichtfarben können dann auch etwas stärker in

Richtung Magenta oder Grün verschoben sein (und somit von beiden genannten

Kurven abweichen). So eine Abweichung kommt sogar bei Leuchten vor, die

messtechnisch einen ziemlich hohen CRI und TLCI aufweisen (Erklärung siehe

weiter unten).

Die grausamsten Grün- oder Magenta-Abweichungen findet

man allerdings nicht an LED-Leuchtmitteln, sondern an manchen älteren

Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen.

Die folgende Darstellung zeigt beispielhaft die Positionen von ein paar stark abweichenden Lichtsorten:

Kauft man Leuchtmittel wie LED-Birnen oder LED-Röhren, wird auf der

Verpackung meist eine Farbtemperatur angegeben. Es sind insbesondere

drei Varianten im Handel: Warmton (2800 bis 3200 K), sogenanntes Neutralweiß

(4000 K) sowie Tageslicht (5000 bis 6500 K). Neuerdings werden

4000 K manchmal auch schon zum Tageslicht gezählt oder schwammig als "kaltweiß“ bezeichnet. Eine ähnliche Einteilung gab es auch schon für die

alten Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen.

Als kritischer Beobachter

muss man sich fragen: Wie kommen die Hersteller zu diesen Kelvin-Werten, wenn doch

die tatsächliche Farbe fast immer ein Stück abseits der echten Farbtemperaturkurve

bzw. der Tageslichtkurve liegt und somit in Richtung Grün oder Magenta verschoben ist?

Eine "reine“ Farbtemperatur liegt doch gar nicht vor.

Das Konstrukt, das hier zur Anwendung kommt, heißt Correlated Color Temperature, kurz CCT. Der CCT-Wert soll immer die Farbtemperatur benennen, die der tatsächlichen Lichtfarbe subjektiv am nächsten kommt. Also auch wenn das Leuchtmittel gegenüber der reinen Farbtemperatur einen klaren Grün- oder Magenta-Stich hat, bekommt der Käufer nur den CCT-Wert zu lesen. Eine CCT von z. B. 3000 K kann für ein Leuchtmittel mit supergenau getroffenen 3000 K Planck-Farbtemperatur stehen, aber auch für ein Leuchtmittel mit stark grünlich oder magenta verfärbtem Licht. Am angegebenen CCT-Wert sieht man das nicht. Manchmal steht noch nicht mal das Kürzel "CCT“ dabei. Kennt man den Hintergrund der Berechnung nicht, könnte man also glauben, das Licht hätte wirklich diese exakte Farbtemperatur.

Und die Sache ist sogar noch etwas schlimmer. Der Abstand zweier

Farbwerte in einem Diagramm entspricht fast nie dem subjektiv von Menschen

empfundenen Farbunterschied (schon gar nicht in einem vereinfachten Diagramm

wie dem oben gezeigten). Wenn man es genau wissen will, muss man die

subjektive

Farbabweichung zweier Farben (Fachleute sprechen vom "Farbabstand“ ∆E, also Delta E)

jeweils errechnen. Dazu benutzt man Formeln, die aus empirisch

gewonnenen Daten des menschlichen Sehverhaltens hervorgingen. Die ersten Bemühungen dieser Art fanden

bereits in den späten 1950er-Jahren statt; damals mussten die ∆E-Formeln

stark vereinfacht werden und entsprechend ungenau bleiben, um ohne Computer

praktikabel verwendet zu werden. Inzwischen gibt es wesentlich

komplexere und genauere Formeln, aber der CCT auf den Verpackungen von

Leuchtmitteln basiert noch immer auf den uralten, ungenauen

∆E-Berechnungsmethoden.

Mit anderen Worten: In vielen Fällen ist die

angegebene CCT noch nicht mal die Farbtemperatur, die der tatsächlichen

Farbe subjektiv wirklich am nächsten kommt. Die unterschiedliche Berechnung

kann in Extremfällen zu Abweichungen von mehreren hundert (!) Kelvin führen. Deswegen erscheint uns das Licht

schlechter LED-Leuchtmittel und Leuchtstoffröhren auch im Direktvergleich

manchmal als zu warm oder zu kühl – zusätzlich zu den ohnehin verschwiegenen Abweichungen in Richtung

Magenta oder Grün.

Wenn man z. B. eine Glühlampe mit einer Farbtemperatur

von 2800 K im Zimmer hat und nutzt zum Aufhellen eine LED-Lampe, die laut

Hersteller eine CCT von 2800 K besitzt, garantiert das mitnichten einer

perfekte Übereinstimmung der Farben. Die Farbe kann subjektiv eigentlich

näher an 2300 K oder auch an 3300 K liegen – oder irgendwo dazwischen. Und

dazu kommen, wie gesagt, die Abweichungen Richtung Grün oder Magenta. Ungenauigkeiten in der

Messung, die der Hersteller vornimmt, müssen dazu gar nicht

mal auftreten. Allein das Berechnungsverfahren aus den

1950er-Jahren ist schon so

fehlerbehaftet.

Die Einheit Delta E (∆E) basiert auf subjektiven Farbunterschieden. Ein ∆E von 1 bedeutet, dass der Unterschied für Menschen mit geübtem Auge gerade mal wahrnehmbar ist. Ein ∆E von 3 definiert einen noch tolerierbaren Unterschied. Ist der ∆E deutlich größer als 3, kann man von einem (im Direktvergleich) sichtbaren Farbstich ausgehen.

Im Folgenden werden Beispiele für vier Haushalts-Leuchtmittel gezeigt,

die laut ihren Herstellern alle zu den "Warmton“-Leuchtmitteln mit einer CCT

zwischen 2700 K und 2900 K zählen.

Das Bild links oben stammt von

einer gewöhnlichen Glühbirne und dient als Referenz. Die Bilder rechts oben

und links unten wurden mit LED-Leuchtmitteln verschiedener Hersteller/Typen

beleuchtet, das Bild rechts unten mit einer Warmton-Leuchtstoffröhre. Um die

Unterschiede zu zeigen, habe ich auf alle vier Bilder den

Weißabgleich des Glühbirnen-Bildes angewendet.

Solange man in einem Wohnraum nur eine einzelne Lichtquelle hat bzw.

lauter gleichartige Leuchtmittel verwendet, bemerkt man die Abweichung so

gut wie nicht,

denn das menschliche Gehirn kompensiert solche Farbstiche schon nach kurzer

Eingewöhnung. Das gilt selbst für das stark grünliche

Leuchtstoffröhren-Licht im Bild rechts unten. (Übrigens sind nicht alle

Leuchtstoffröhren grünlich. Es gibt natürlich auch welche mit Abweichung in Richtung

Magenta.)

Auch für Fotografie und Filmerei ist der

Farbstich kein Problem, solange man ausschließlich eine einzige Sorte

Lichtquellen verwendet und stets einen manuellen Weißabgleich macht. Aber

sobald man an der Kamera Weißabgleichs-Festwerte benutzt und/oder mehrere

Sorten Lichtquellen mischt (z. B. unterschiedliche Tageslicht-Leuchten

verschiedener Hersteller, LED-Kunstlichtleuchten zusammen mit echten

Halogenlampen oder LED-Tageslichtleuchten zusammen mit echtem Tageslicht)

kann man nicht mehr darauf vertrauen, dass die Lichtfarben exakt

zusammenpassen – wie in den vier Beispielen demonstriert.

Und der Effekt

ist nicht aufs Kamerabild beschränkt. Im Direktvergleich (z. B. in einem

Wohnzimmer) wird auch dem

bloßen Auge auffallen, wenn das Licht über dem Couchtisch etwas grünlicher

aussieht als das Licht über dem Esstisch. Ob man sich daran stört, hängt vom

Betrachter ab.

Das Fiese an der Sache ist: Ob und wie stark Leuchten

von solchen Abweichungen betroffen

sind, findet man nur durch Ausprobieren raus, weil die

Hersteller dafür bisher keinen Anhaltspunkt

in ihren technischen Daten bieten.

Abweichungen in Richtung Grün oder Magenta sind nicht nur dann ein

Problem, wenn man perfekte Übereinstimmung braucht. Auch im Vergleich zu

Lichtquellen mit anderen Farbtemperaturen kann sich die Abweichung störend

auswirken. Denn wird der Weißabgleich auf eine Lichtsorte mit Farbstich

gemacht, bekommen andere Lichtsorten automatisch den komplementären

Farbstich.

Im folgenden Beispiel hat die "Warmton“-Zimmerbeleuchtung einen

deutlichen Grünstich. Wird der Weißabgleich auf

das Licht dieser Zimmerbeleuchtung gemacht, so dass alles innerhalb des

Raumes farblich neutral ist, verrutscht das Tageslicht draußen von Blau ein

Stück in Richtung Magenta und wird dadurch violett. Wählt man einen

Kompromiss-Weißabgleich zwischen drinnen und draußen, wird zwar das Violett

von draußen abgeschwächt, aber dafür sieht man jetzt auch das Grün im

Innenraum.

Wird dagegen im Raum ein Leuchtmittel verwendet, das eine halbwegs saubere Farbtemperatur um die 2700 K hat (z. B. eine Halogenlampe), ist das Problem viel geringer. Die Farben draußen und drinnen sind dann zwar immer noch unterschiedlich kühl/warm, aber man kann den Gegensatz hier als schönen Effekt nutzen. Hier wieder das Beispiel mit beiden Weißabgleich-Varianten:

Das Hauptproblem im ersten Beispiel ist also nicht die Abweichung an sich, sondern die

Abweichung in Richtung Grün bzw. Magenta.

Farbstiche in Richtung Grün

oder Magenta stören uns mehr als Abweichungen

innerhalb der Kelvin-Kurve, weil Letztere besser mit unseren

evolutionär geprägten Sehgewohnheiten harmonieren.

Hat man eine Leuchte mit grünem oder

magentafarbenem Stich und kommt in die Situation, dass

dieser Farbstich beim Mischen von Lichtquellen stört, gibt es einen

gängigen Workaround in Form von sogenannten Plus-Green- oder

Minus-Green-Filterfolien, die in mehreren Stärken (1/1

bis 1/8) erhältlich sind. Plus Green verschiebt die Farbe in Richtung Grün, Minus Green

verschiebt sie in Richtung Magenta. In der Praxis reicht für die

Farbabweichung von LED-Lampen meist der Kauf der schwächsten Varianten mit

1/8 Stärke. Notfalls, wenn sie doch nicht reicht, würde man zwei Lagen davon

verwenden (zweimal 1/8 ergibt 1/4). Die 1/1-Variante braucht man höchstens

für besonders üble Leuchtstoffröhren älteren Baujahrs.

Diese Folien können natürlich, wie

alle Konversionsfilter, den CRI- und TLCI-Wert etwas verschlechtern. Aber

das ist, wenn man Lichtquellen mischen muss, allemal das kleinere Übel.

Wichtiger fürs nahtlose Mischen von Lichtquellen ist ein gut

übereinstimmender Weißpunkt.

Der wichtigste Schritt, um die Weißpunkte von Lichtquellen zu neutralisieren, ist und bleibt der Weißabgleich in der Kamera (bzw. später im Rohkonverter). Ob man die Lichtfarbe immer komplett neutralisiert oder aus gestalterischen Gründen auch mal eine etwas wärmere oder kühlere Farbe einstellt, ist fürs Prinzip egal. Die diversen manuellen Weißabgleichs-Funktionen bieten dafür genug Spielraum.

Der Weißabgleich neutralisiert weiße bzw. graue Bereiche des Bildes. Das bedeutet aber nicht, dass er auch alle Farbabweichungen im Detail beseitigt. Es kann mit manchen Leuchten, deren Spektrum stark von dem des echten Tageslichtes oder einer echten Glühlampe abweicht, trotz korrektem Weißabgleich noch immer in bestimmten Farbbereichen zu Abweichungen kommen – sogenannten beleuchtungsbedingten Metamerie-Effekten. Der Weißabgleich sorgt nämlich nur dafür, dass die Farbe des Aufnahmelichtes im Durchschnitt neutralisiert wird. Er kann aber nicht verhindern, dass Farben bei Verwendung schlechter Lichtquellen relativ zum Weißpunkt falsch oder abweichend wiedergegeben werden.

Hier eine Referenz-Farbwiedergabe unter gutem Licht und zum Vergleich die Farbwiedergabe unter einem eher schlechten Licht. Der Weißabgleich wurde jeweils auf ein Graufeld in der ColorChecker-Tafel gemacht:

Die Abweichungen durch das schlechte Licht sind nach manuellem

Weißabgleich nicht so riesig

und augenfällig, wie man das bei einem schwachen TLCI von 52 vielleicht erwarten

würde (Erklärung des TLCI siehe weiter unten). In erster

Linie sind es verringerte Farbsättigungen, die in der Alltagsfotografie mangels Direktvergleich

wahrscheinlich nicht besonders auffallen. Aber sie sind definitiv vorhanden und

können in der farbverbindlichen Fotografie stören. Man beachte in diesem

Beispiel die

verringerte Sättigung der Rot- und Magenta-Töne, während blaue und grüne

Bereiche nahezu gleich abgebildet werden.

Mischfarben, die Anteile von Rot oder Magenta enthalten, verändern sich

durch das geänderte Mischverhältnis; man erkennt es hier andeutungsweise in

dem Marmor-Ei sowie in dem dreieckigen Bernstein-Stück, das unter dem

schlechten Licht etwas bräunlicher wirkt.

Man stelle sich z. B. vor, jemand

macht Modefotos von roten Kleidungsstücken, die dann mit verringerter Sättigung

und weniger Farbnuancen abgebildet werden. Oder man macht Repros von

Gemälden mit viele herbstlichen Rot- und Brauntönen, deren Farben sich dann

gegenüber dem Original etwas verschieben. Das wäre nicht im Sinne der

Auftraggeber.

Die konkrete Auswirkung hängt natürlich immer vom Motiv ab. Je großflächiger die betroffenen

Farben im Bild zu sehen sind und je mehr feine Farbabstufungen durch die

Schwächen der Lichtquelle “plattgemacht“ werden, desto schwerwiegender sind die Nachteile.

An Durchschnittsmotiven mögen die Auswirkungen so dezent bleiben, dass man

sie ignorieren kann. Von daher müssen die Defizite einer schlechten

Lichtquelle auch nicht gleich in jedem Einzelbild auffallen.

Welche Farben wie stark betroffen sind, ist je nach Lichtquelle verschieden.

Hier im Beispiel betrifft es die Sättigungen von Rot und Magenta. Aber unter

anderen schlechten Lichtquellen können z. B. auch blaue Motivteile plötzlich als Lila

erscheinen oder grüne Elemente als Türkis. Oder die unterschiedlichen

Gelbtöne einer Blüte werden zu einem Einheits-Hellorange verflacht.

Ursache der Abweichungen ist immer das ungewöhnliche Spektrum der verwendeten Lichtquelle im Vergleich zu Referenz-Lichtquelle – denn auf Letztere sind die Verarbeitungskurven der Kameras bzw. Rohkonverter voreingestellt. Daher kann man sich fragen, an welcher Stelle man das Problem am besten anpacken soll. Es gibt ja zwei Möglichkeiten: man kann die Lichtquelle ändern oder man kann die Verarbeitungskurven ändern.

In der Rohformat-Fotografie gibt es tatsächlich die Möglichkeit, ein alternatives Eingangsprofil für solche schwierigen Lichtquellen einzumessen. Dazu wird einmalig eine genormte Farbtafel (i. d. R. das ColorChecker-Chart) unter dem betreffenden Licht mitfotografiert. Aus diesem Bild kann eine Kamerakalibrierungssoftware ein spezielles Eingangsprofil für die Lichtquelle erstellen. Innerhalb gewisser Grenzen (d. h. wenn das Spektrum der Lichtquelle nicht gerade extrem schlecht ist), bekommt man dann eine weitestgehend korrekte Farbwiedergabe.

Das individuelle Erstellen von Eingangsprofilen ist zweifellos eine Hilfe

für Situationen, wo man mit vorhandenen schlechten Lichtquellen

fotografieren muss. Für JPEGs oder

Videodateien direkt aus der Kamera ist es allerdings nicht praktikabel anwendbar;

es ginge allenfalls nachträglich, also erst nach der internen

Bildverarbeitung (was mit zusätzlichen Qualitätsverlusten verbunden wäre).

Wenn

man Lichtsorten mischen muss (um z. B. vorhandenes Tageslicht mit künstlichem

Licht aufzuhellen), hilft ein spezielles Eingangsprofil sowieso nicht – denn das

Profil

funktioniert immer nur für die eine Lichtsorte, für die es eingemessen

wurde. Der andere Teil des Bildes wäre also immer "falsch“.

Wenn man schon Lichtquellen eigens fürs Filmen und Fotografieren anschafft, ist es sicherlich besser, man nimmt geich "gute“ Lichtquellen, deren Spektrum sich an klassische Vollspektren wie das von Tageslicht oder das von Glühlampen anlehnt. Damit man gute Lichtquellen (im Sinne dieser Definition) erkennt, sind Farbwiedergabe-Indexe wie CRI und TLCI (siehe unten) eine große Hilfe.

Wenn die abweichende Darstellung einer bestimmten Farbe besonders deutlich hervortritt, kann auch der verwendete Farbstoff schuld sein. Man spricht dann von einem materialbedingten Metamerie-Effekt. Das betrifft häufig Mineralien, Blütenblätter und andere natürliche Farboberflächen, aber auch bestimmte Textilfarben und Künstlerfarben, Papiersorten mit chemischen Weißmachern sowie die Farben auf chemischem Fotopapier.

Der Fehler kommt in diesem Fall gar nicht erst durch das ungewöhnliche Spektrum einer der Lichtquellen zum Vorschein, sondern bereits durch unterschiedliche Farbtemperaturen, z. B. echtes Tageslicht und echtes Halogenlicht – trotz jeweils passendem Weißabgleich. Wenn materialbedingte Metamerie vorliegt, können die Farben unter einer "schlechten“ Lichtquelle mit Tageslicht-Charakter sogar naturgetreuer wirken als unter einer "guten“ Lichtquelle mit zu niedriger Farbtemperatur. Von daher muss man farbstoffbedingte Metamerie-Effekte klar von der beleuchtungsbedingten Metamerie abgrenzen.

Farbstoffbedingte Metamerie lässt sich nicht per individueller

Profilmessung beseitigen, weil sie ja mit den zu fotografierenden

Materialien zu tun hat. Farbcharts wie die ColorChecker-Tafeln werden eigens

aus Farbstoffen gemacht, die selber nicht anfällig für Material-Metamerie

sind.

Gegen

materialbedingte Metamerie-Fehler hilft es, unter hochwertigem Licht mit der fürs Motiv üblichen

Betrachtungs-Farbtemperatur (meist also Tageslicht) zu fotografieren. So

kriegt man am ehesten ein Ergebnis, das dem natürlichen Eindruck entspricht. Aber

man muss das im Einzelfall ausprobieren und ggfs. dem eigenen Auge vertrauen.

Wenn man Lichtquellen auf ihre Tauglichkeit für Foto und Video hin überprüfen will (oder selbst wenn man "nur“ ein spektral ausgewogenes Licht fürs Wohnzimmer sucht), wünscht man sich eine einfache Maßeinheit für die Farbechtheit des Lichtes: einen Farbwiedergabeindex.

Das gängigste Maß dafür, wie gut unter einer bestimmten Lichtquelle die Farben relativ zueinander wiedergegeben werden, ist nach wie vor der Color Rendering Index (kurz CRI, manchmal auch RA genannt). Man findet diese Angabe heute sogar auf der Verpackung vieler Haushalts-Leuchtmittel. Dagegen den neueren Television Lighting Consistency Index (kurz TLCI) findet man nur für spezielle Foto- und Videoleuchten – und selbst da hat er sich noch nicht über alle Hersteller hinweg durchgesetzt.

Um CRI und TLCI selber zu messen, benötigt man ein Spektralphotometer – das leider nicht ganz billig ist und daher für die meisten Fotografen keine lohnende Anschaffung darstellen wird. Mit etwas Glück findet sich im Bedarfsfall vielleicht ein Fotohändler, der solche Geräte verleiht. Am besten wäre natürlich, wenn alle Hersteller den CRI und insbesondere den TLCI zuverlässig ausweisen würden, so dass man sich Eigenmessungen sparen kann.

Der CRI bzw. RA basiert auf der Messung von 8 verschiedenen

Farbfeldern, die stellvertretend für den gesamten Farbraum stehen sollen.

(Nebenbei bemerkt: In der Praxis werden heute nicht mehr einzelne Farbfelder ausgemessen,

sondern die Werte werden aus einer einzelnen Spektralmessung errechnet.) Der

Gesamt-CRI wird als Durchschnitt aller acht Werte bestimmt.

Vergleichsmaßstab ist stets die Messung einer Lichtquelle mit gleicher

Lichtfarbe und Vollspektrum, also z. B. Tageslicht oder Glühlampenlicht. Ein

CRI von 100 bedeutet, dass die Lichtquelle die Farben exakt so wiedergibt

wie eine Vollspektrum-Lichtquelle.

Das Tageslicht selbst, eine Glühlampe

oder eine Kerzenflamme haben per Definition jeweils einen CRI von 100. Daran

müssen andere Lichtsorten sich messen lassen.

Laut EU-Verordnung 1194/2012 müssen Energiesparlampen und LED-Lampen, die in der EU verkauft werden, mindestens einen CRI (RA) von 80 erreichen. Für "Außen- und Industrieanwendungen“ genügt, sofern auf der Verpackung ausdrücklich darauf hingewiesen wird, auch ein Wert von 65. Besondere Anforderungen an Foto- und Videoleuchten definiert die EU nicht.

Der CRI hat leider mehrere Probleme, die ihn

nicht so universell nutzbar machen, wie man sich das eigentlich wünschen

würde. Eine große Schwäche ist natürlich die

Beschränkung auf nur 8 verschiedene Farbfelder: Abweichungen in anderen

Farbtönen dazwischen können unentdeckt bleiben und die Hersteller können

sogar tricksen, indem sie ihre Leuchtmittel konkret auf die bekannten Farbwerte hin optimieren und den Rest ignorieren.

(Es gibt theoretisch noch erweiterte CRI-Definitionen mit bis zu 14

Farbfeldern, aber davon machen die Leuchtmittelhersteller keinen Gebrauch –

weil die EU-Verordnung es nicht verlangt und weil ihre Produkte dann häufig schlechter abschneiden würden.)

Ein weiteres

Problem liegt darin, dass der CRI sich definitionsgemäß auf die Eigenschaften

menschlicher Augen bezieht, während Kamerasensoren davon abweichen und dann trotz

hohem CRI ungenauere Farben aufnehmen können.

Vergessen sollte man auch

nicht, dass die CRI-Definition aus den 1960er-Jahren stammt und im Hinblick

auf die damals üblichen Leuchtstoffröhren entwickelt wurde; für heutige LED-Leuchtmittel, die

sich ja spektral ganz anders verhalten als Leuchtstoffröhren, war er nie

gedacht und ist er auch nicht besonders gut geeignet.

Besser für Foto- und Videozwecke

zu gebrauchen ist der TLCI, der immerhin 24 Farben berücksichtigt (das

sind übrigens genau die Farben aus der bekannten ColorChecker-Tafel).

Außerdem berücksichtigt die Definition des TLCI auch die Besonderheiten

verschiedener elektronischer Kamerasensoren und chemischer Filmmaterialien – also

sie konzentriert sich nicht allein auf das menschliche Auge. Das macht den

TLCI zum derzeit praxistauglichsten Maß für die Qualität von

Lichtquellen für Foto- und Videozwecke.

Auch der TLCI kann Werte bis 100

annehmen. Grob kann man sagen: Lichtquellen, deren TLCI über 80 liegt,

lassen sich problemlos für Foto und Video verwenden. Die möglichen Vorteile

noch höherer TLCI-Werte sind zwar messbar, aber man wird sie in der Praxis

so gut wie nie zu sehen kriegen.

Ein direkter Rückschluss vom CRI (RA) auf den TLCI ist nicht möglich. Es gibt durchaus Leuchtmittel, die einen CRI über 80 und gleichzeitig einen TLCI unter 50 haben. In bestimmten Fällen kann auch mal der TLCI-Wert etwas über dem CRI-Wert liegen. Die Definitionen beider Indizes sind nun mal verschieden. Im Zweifelsfall ist die Aussagekraft des TLCI höher zu bewerten.

Zugegeben: Es wurden inzwischen auch noch neuere und genauere Farbwiedergabeindex-Varianten definiert, aber die spielen bislang alle in der Praxis noch keine Rolle. So ein Vergleichswert hilft ja nur was, wenn er sich möglichst weit durchsetzt und herstellerübergreifend Verwendung findet. Wir können sehr froh sein, wenn wir mal für alle Leuchten bzw. Leuchtmittel zuverlässige TLCI-Angaben statt der alten CRI/RA-Werte zur Verfügung haben. Bis sich ein noch neuerer und besserer Farbwiedergabeindex als der TLCI etablieren könnte, würden erst wieder sehr viele Jahre vergehen – und der praktische Mehrnutzen wäre vielleicht gar nicht groß.

Technisch aktuelle LED-Fotolichtquellen erreichen auf jeden Fall CRIs von über 90 und im Einzelfall sogar schon bis zu 98 (womit man längst im Bereich der Messungenauigkeit liegt – denn auch für echtes Sonnenlicht zeigen die Messgeräte manchmal nur 99 oder 98 an, obwohl es per Definition 100 sein müsste). Die entsprechenden TLCIs liegen ungefähr in der gleichen Größenordnung – manchmal etwas höher und manchmal etwas niedriger als der jeweilige CRI. An Foto- und Videoleuchten merkt man, dass die Hersteller sie jetzt auch auf einen hohen TLCI hin optimieren und nicht mehr mit den Schwächen des CRI herumtricksen.

Bei BiColor-Leuchten bekommt man

die optimalen Werte nur an den Endpunkten der Farbskala, also im

reinen Tageslicht- oder reinen Kunstlicht-Betrieb. Die Mischung beider

LED-Sorten führt zu etwas schlechteren Werten.

Wenn LED-Tageslicht-Leuchten mit

orangefarbenen Filterscheiben oder CTO-Filterfolien (zur Konversion auf

Kunstlicht) betrieben werden, sinken CRI und TLCI gegenüber der nackten

Leuchte ein Stück ab. Das gilt tendenziell auch für andere

Absorbtions-Konvertierungen. Hier geht es in erster Linie um die Anpassung

des Weißpunktes an vorhandene Lichtquellen; kleinere

Farbwiedergabe-Schwächen, die ohnehin so gut wie immer unsichtbar bleiben, nimmt

man dabei in Kauf.

Reine RGB-LED-Leuchten haben mäßige CRIs (unter 80, sofern überhaupt messbar) und noch schlechtere TLCIs (manchmal sogar unter 50) – weshalb man reine RGB-Leuchten am ehesten als Effektlichter und Bühnenlichter kaufen kann. Für allgemeine Foto- und Videozwecke werden RGB-LEDs praktisch nur innerhalb von RGB-Weiß-Kombileuchten angeboten (in denen die weißen LEDs für die Farbqualität sorgen und die RGB-LEDs nur ergänzend wirken).

Foto-Energiesparlampen kommen bestenfalls auf CRIs um die 80. Ihre TLCIs können deutlich niedriger liegen. Auf ähnliche Werte kommen auch HMI-Leuchten, obwohl sie ganz anders funktionieren.

Perfekte CRIs und TLCIs von mehr oder weniger 100 erreichen, wenn es um Foto- und Video-Dauerlicht geht, im Grunde nur die guten alten Halogenlampen. In der chemischen Fotografie/Filmerei war Halogenlicht genauso gut nutzbar wie Tageslicht, denn es gab für die Arbeit unter künstlichem Licht spezielle T-Filme (T steht dabei für Tungsten, also den Wolfram-Draht von Glühlampen). Mit elektronischen Kameras steht der Weißabgleich zur Verfügung, der ebenfalls diese Anpassung erlaubt. Wenn man aber sehr kritisch hinschaut, passt das warme Halogen-Licht nicht mehr optimal zu den heutigen Bildsensoren und sorgt für eine frühere Übersteuerung des Rotkanals – wodurch die Sensordynamik reduziert und das Rauschen bei hohen ISO-Werten erhöht wird. Beide Effekte sind sehr subtil und werden ohne Direktvergleich kaum jemals sichtbar werden. Aber man sollte sie wenigstens im Hinterkopf haben, wenn man bestmögliche Bildqualität erreichen will. Ebenfalls im Hinterkopf haben sollte man die Möglichkeit materialbedingter Metamerie, die ja besonders häufig bei niedriger Farbtemperatur in Erscheinung tritt.

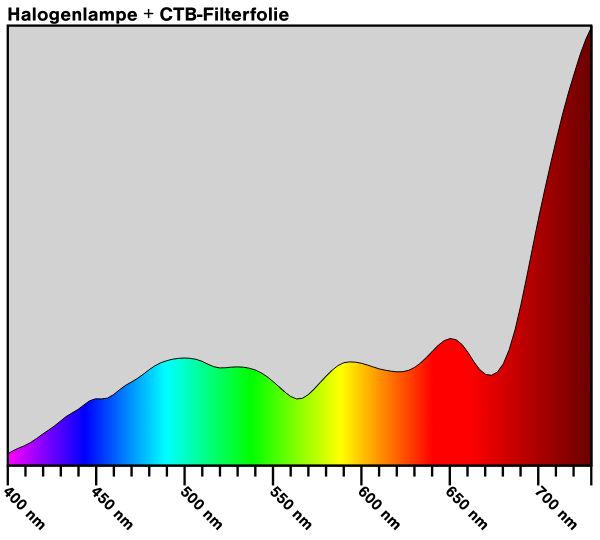

Nun könnte man als Perfektionist auf die Idee kommen, das Rotkanal-Problem durch Verwendung von CTB-Filterfolien oder KB15-Filtern zu lösen. Die Konversion des Halogenlichtes auf Tageslichtcharakteristik bringt tatsächlich einen (ganz minimalen) Vorteil in Sachen Bildrauschen und Dynamik, aber in Bezug auf die gemessene Farbqualität (CRI und TLCI) bringt es, wie weiter oben erläutert, gewisse Nachteile. Hier als Beispiel das Spektrum einer Halogenleuchte mit vorgesetztem Full-C.T.B.-Filter im Vergleich zum Spektrum des echten Tageslichtes:

So ein Filter kann ja prinzipbedingt nur Wellenlängen absorbieren, keine

neuen Wellenlängen hinzufügen. Das farbliche Ergebnis wird also nie ganz dasselbe

sein (ganz abgesehen davon, dass der Filter fast zwei Blendenstufen Licht

schluckt). In diesem Beispiel erhöht sich durch den Filter die Farbtemperatur der

Halogenlampe von

2780 K auf 4550 K. Gleichzeitig sinkt der CRI von 98 auf 88, der

TLCI sinkt von 100 auf 83 (das entspricht den Werten einer ordentlichen

LED-Tageslichtlampe, ist aber schlechter als die Werte der speziellen

LED-Fotoleuchten).

Damit hier kein Missverständnis entsteht:

Filterfolien wie CTB („Color Temperature Blue“) oder CTO („Color

Temperature Orange“) sind in der Praxis sehr nützlich, wenn man

Licht an andere Lichtquellen angleichen muss – und auch ein TLCI von 83 ist

noch absolut okay. Aber in diesem Fall müssen wir eben zwischen zwei kleinen

Nachteilen abwägen (oder im Zweifelsfall beide Varianten testen und die

Ergebnisse vergleichen).

Perfekte Maßeinheiten sind weder CRI noch TLCI. Beiden gemeinsam ist insbesondere die Schwäche, dass sie die Lichtqualität stets ausgehend vom gemessenen Weißpunkt bestimmen. Wie gut die tatsächliche (d. h. nach zeitgemäßer Methode berechnete) Farbtemperatur dem angegebenen CCT-Wert entspricht, spielt keine Rolle. Selbst bei relativ starken Abweichungen auf der Grün-Magenta-Achse erfolgt keine automatische Abwertung des CRI/TLCI. Eine Leuchte mit CRI und TLCI von nahezu 100 kann also eine stark von der Herstellerangabe abweichende Farbtemperatur und im Vergleich zur reinen Planck- oder Tageslichtkurve einen deutlichen grünen oder magentafarbenen Stich haben – mit all den möglichen Nachteilen fürs Mischen von Lichtsorten, die schon weiter oben im Zusammenhang mit der CCT-Definition erläutert wurden.

Hier sehen wir als Beispiel das Licht einer Haushalts-Halogenlampe im

Vergleich zu einem Haushalts-LED-Leuchtmittel mit besonders hohem CRI.

Der Hersteller der

Halogenlampe macht keine Angaben zu Farbtemperatur und CRI – aber man darf

bei solchen Halogenlampen davon ausgehen, dass sich die Farbtemperatur im

Glühbirnen-Bereich (2500 bis 2800 K) bewegt und der CRI nahezu 100 beträgt.

Das LED-Leuchtmittel hat laut Hersteller eine Farbtemperatur von 2700 K

sowie einen CRI von 95+. Damit sollte es eigentlich gut mit der Halogenlampe

übereinstimmen. Trotzdem wirkt das LED-Leuchtmittel bei identischem

Weißabgleich etwas wärmer und auch etwas grüner:

Laut meiner eigenen Messung hat die Halogenlampe eine CCT von 2860 K und

eine tatsächliche Farbtemperatur von 2727 K mit einem ∆E von 4,9 in Richtung

Grün. Ihr gemessener CRI beträgt 98 und ihr gemessener TLCI beträgt 100.

Das LED-Leuchtmittel kommt auf eine gemessene CCT von 2739 K. Seine

tatsächliche Farbtemperatur beträgt 2525 K mit einem ∆E von 11,5 in Richtung

Grün. Sein gemessener CRI beträgt 96 und sein gemessener TLCI beträgt 98.

Wie fast alle Halogen- und Glühlampen ist auch die hier genutzte Halogenlampe nicht frei von einer grünlichen Abweichung gegenüber der Planck-Kurve – was nicht weiter schlimm ist, weil die Abweichung gering ist und alle diese Leuchtmittel in etwa gleich stark betrifft (liegt vermutlich am Glaskolben). Der Grünstich der LED-Lampe ist aber nochmal ein ganzes Stück stärker und wird deshalb im Vergleich sichtbar. Außerdem ist die tatsächlich nächstgelegene Farbtemperatur der LED-Lampe um rund 200 K niedriger als ihr CCT-Wert (der ja, wie oben erläutert, auf einer technisch veralteten Berechnung beruht).

Man muss die Bedeutung des CRI hier richtig verstehen und darf nicht etwas erwarten, was der CRI nicht leisten kann. Der Hersteller hat mit seinen Angaben nämlich nicht gelogen. Das Leuchtmittel hat ja wirklich eine CCT von (gerundet) 2700 K und einen CRI von über 95. Würde man den Weißabgleich passend für die LED-Lampe machen, hätte sie durchaus "in sich“ eine sehr gute Farbwiedergabe, praktisch nicht unterscheidbar von der der Halogenlampe. Und doch eignet sich dieses LED-Licht nicht gut fürs Mischen mit herkömmlichen Lichtquellen.

Autor: Andreas Beitinger

Letzte Änderung: Februar 2022

IMPRESSUM

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Artikel dieser Reihe: Übersicht – Blitz oder Dauerlicht fürs Fotostudio? – Sorten und Eigenschaften von Dauerlicht-Leuchten – Sorten und Eigenschaften von Blitzgeräten – Lichtfarbe, Spektrum, CRI und TLCI – Lichtflimmern und sein Einfluss auf Foto und Video – Leuchtdauer von Blitzgeräten – Stromversorgung: Netzbetrieb oder Akku